時間將近下午六點,海德薇希.卡爾和海恩茲.卡爾出發去接女兒英格麗,打算和她一起去附近一家餐館吃晚餐。英格麗和她丈夫亞辛.布魯克斯下午在他們共同擁有的房子裡碰面,打算把個人物品分一分。

卡爾夫婦喜歡這個女婿,對於女兒和這個勤奮可靠的男人的婚姻失敗感到難過。可是海德薇希.卡爾完全能夠理解她女兒,畢竟她自己也曾多次目睹她女婿的支配慾有多強。同時她也得知女兒意欲分手使得亞辛.布魯克斯十分痛苦。他已經有過一次嚴重的自殺未遂。她女兒走上離婚這一步是否真的做對了?

然而如今英格麗說她生命裡已經有了另一個男人,因此破鏡重圓的機會在她眼中也就消失了。

當卡爾夫婦抵達約定的碰面地點,那座漂亮的連棟房屋連同修飾整潔的前院安詳地靜立在那兒。他們按了鈴,卻沒有人來開門。英格麗的車子停在車庫裡,但到處都看不見亞辛.布魯克斯的車。他們又按了一次鈴,但還是沒有動靜。於是海恩茲用力敲門,並試著豎耳傾聽,看看亞辛和英格麗是否在爭吵,但是沒有任何聲響從屋裡傳出來。前些日子海恩茲.卡爾才建議過英格麗另外打一副鑰匙給爸媽以防萬一,而他女兒也打算這麼做,只是到目前為止還沒空處理。他和妻子走到那排房屋後方的小路上,翻過籬笆進入後院,跑向那棟房屋的後側,客廳和落地窗就面對著後院。

「天哪!英格麗躺在那兒!」他失聲喊道,猛搥窗戶,但是他女兒一動也不動。他想找塊石頭砸破面向後院那扇門的玻璃,可是在倉皇之中找不到合適的石頭。他趕緊跑回還站在籬笆前的太太身邊,喘著氣喊道:「海德薇希,打電話叫救護車和警察!」然後他告訴她他看見了什麼:他女兒躺在客廳窗前,看起來毫無生氣,身上裹著一條橙色的毯子。

到底是怎麼回事? 海德薇希起初以為是女兒試圖自殺,雖然這令她想不透。難道她是因為分手過於痛苦而吞了藥? 難道是她的新男友離開了她,所以如今她兩頭落空?

兩人心焦地等待救護車和警察到來,警察破門而入,海恩茲.卡爾第一個衝進客廳,把他發現女兒的地方指給警察和急救醫師看。醫師只能夠確認躺在地板上的女子已經死亡。除了結膜上細小的點狀出血和背上一道幾公分長的抓傷之外,起初沒有發現外傷。就只有這樣。沒有藥物包裝盒,沒有玻璃杯,除了廚房桌上的兩封遺書之外什麼都沒有──一封是寫給英格麗的父母,另一封是寫給亞辛.布魯克斯的父母,兩封信的內容大同小異。

「最親愛的媽媽和親愛的爸爸:

當你們讀到這幾行字,事情已經無法挽回了。請原諒我,也請了解我。我一直告訴你們,我無法想像沒有英格麗的生活。英格麗對我來說意味著一切,英格麗是我生活的中心。從我們相遇的第一天起,英格麗和我就是一體的。英格麗想要分手,而我無法想像,也無法接受。如果我們倆在人間無法再維持幸福的婚姻,那麼現在我們將在天上永遠合為一體。對我來說,愛並不意味著『直到死亡將你們分開』,而是在死後還能長存。英格麗忘了這一點,她以為可以把我像一塊舊抹布一樣扔掉,但是我緊緊抓住我對她的愛不放。因此,我決定我們倆只能在天上共同生活。保重,並請原諒我……」

他繼續寫道妻子羞辱了他,也深深傷害了他,這使他失去自制。他在衝動之下打倒了妻子,說她的頭撞上精鋼冰箱,昏倒在地上。他說他曾努力過想讓她清醒過來,卻發現她已經死了。接著他預告了他將會自殺。

亞辛.布魯克斯顯然即將再度嘗試自殺─如果他目前還沒成功的話的話。

根據死者臉部點狀出血的情形,警方迅速推斷出這兩封信的內容不太可能是對那番爭吵的完整描述,因為急救醫師判斷死者的頸部曾受到攻擊。

殺死了妻子之後,亞辛.布魯克斯人在哪裡呢?

後來發現他開著車漫無目的地到處跑,最後把車停在魯爾區一段鐵道旁邊,由於出現在軌道區而及時被人發現。起初他被送進一家精神病院,但後來隨著法院發出逮捕令被移送到一所監獄,由於他有自殺的危險,所以被安置在一間有室友的牢房裡。

在第一次接受審訊時,亞辛.布魯克斯承認他勒死了妻子,並且說起他想像和她在死後合為一體,在冥間能夠幸福地相守。

在此一背景下,尤其是基於檔案中所載的自殺意念,應該要由專家來鑑定亞辛.布魯克斯的責任能力。目的在於釐清殺人動機是否有可能是所謂的「自殺合併殺人」,或是由於夫妻最後一次爭吵而導致的「激情犯罪」或「衝動犯罪」。

亦即精神障礙是否在亞辛.布魯克斯犯罪之時影響了他的控制能力,從而影響了他的責任能力?

於是我從負責此案的檢察官接獲委託,並收到調查檔案。檔案資料並不多,因為亞辛.布魯克斯沒有前科,在發生這樁婚姻悲劇之前,他過著絲毫不引人注目的生活,融入社會的情況極其良好。檔案中包括對亞辛.布魯克斯父母的偵訊紀錄、對死者父母的偵訊紀錄、這對夫妻的一些朋友所做的陳述,和那兩封高度情緒化的遺書,另外還有陳屍處的照片和那棟房屋的照片。照片上是間修飾整潔的小型連棟房屋,原本的建築設計很平凡,但是窗戶上的橫木和深綠色的護窗板替這間屋子增添了一份居家的親切感。房屋內部的照片上有花卉和綠色植物的盆栽,客廳裡有一組沙發和一個較大的壁櫃,是淺淺的原木色,在放著那兩封信的廚房裡有一個可供用餐的角落,擺著四張樸素的椅子和一張桌子,靠著一面磚牆。屋裡的一切都顯得井井有條,只有客廳裡用毯子裹住的那具女屍破壞了想像中的和諧。

我讀了驗屍報告。報告中描述一名三十六歲的女子,在兩眼結膜、臉部皮膚和口腔黏膜都有大量點狀出血,在耳殼後面和頸部也有這種情形。法醫的初步判斷是:「有跡象顯示出多次以鈍器施加於頭部、頸部、軀幹和四肢的暴力,兩側太陽穴血腫,頭頂頭皮及後腦勺右側血腫,左下頷骨體上方皮下出血……」該名女子在死前曾經嘔吐,吸進了胃含物。法醫明確說明該女子的多處受傷和她丈夫說她撞到冰箱的說法並不相符,其實係源自被用力掐住咽喉,而頭部的血腫有可能係遭到擊打的結果,但死因為窒息。看起來像是亞辛.布魯克斯掐住妻子的脖子直到她失去意識,然後她嘔吐並吸入了胃含物,導致她窒息而死。

每一件案例和每一樁刑事訴訟都涉及人類個體的命運,而每個人的內心世界都是獨一無二的。儘管如此,身為鑑定醫師,如果經常處理特定案件,就會發現一些特定的「悲劇類型」。夫妻爭吵升級為暴力行為,甚至造成致命的後果,這種風險尤其會出現在所謂的「攤牌」時刻,當多年的親密關係宣告失敗。在這種時候,平常甚至不會違規停車的人也可能犯下殺人罪行。

因此,在這種案例上,鑑定醫師必須十分準確地了解犯罪行為人在犯罪之前的情緒經驗。分手過程以何種方式造成他精神狀態的不穩定?這一點可以從哪裡看出來?他是否還能處理日常生活?他是否在更早以前就宣告過他的犯罪意圖?被害人是否曾收到過具體的威脅?還是在爭吵中最後一句有欠考慮的話語導致了災難?

司法精神醫學醫師要釐清的具體問題是犯行是否有所謂「激情犯罪」的特徵,或仍是有計畫的犯罪。要釐清這一點有一套評估的基準,必須具體加以檢查。無論如何,「激情犯罪」是人在主觀感受到的極端情況下的特殊行為方式。尤其是在分手時,在犯下罪行之前往往會有「反應性憂鬱症」的情況。

從檔案中還能得知哪些重要資訊?

有好幾對與英格麗和亞辛.布魯克斯相熟的夫婦曾做出證人陳述。他們全都說亞辛深愛他太太,但是也喜歡主導一切。

英格麗的父母在警方詳細的偵訊中證實了女婿深愛他們的女兒,說他們從未聽說過在女兒的婚姻裡有過暴力相向的情況。不過,英格麗顯然愈來愈覺得丈夫管她管得太多。她母親在接受偵訊時說:「有一次我女兒跟我說,說她覺得亞辛把她像塊馬賽克磁磚一樣嵌進他的整體人生計畫,而她自己完全沒有選擇。什麼事她都無法再自行決定,他總是把一切都規劃好了。」他每天都要從漢諾瓦打好幾次電話給她,對此她也不再覺得那是關心,反而更像是種監控。

亞辛的母親說她兒子的婚姻原本一直都是堪稱完美模範,但是遠距離關係漸漸讓她兒子很難受,因此他後來努力想在魯爾區或萊茵地區另外找份工作。在檔案中可以讀到她這段話:「然後我們的媳婦大概是跟他說他大可以繼續留在漢諾瓦,因為她不想再繼續和他生活下去。這令他無法承受。於是他坐上車,朝著一棵樹撞過去。他能活下來純屬僥倖。」

如今亞辛.布魯克斯會向我說些什麼呢?

最近這幾年來我養成了習慣,在替被鑑定人做精神鑑定之前,總是會先跟對方的辯護律師聯絡。一方面我想確定辯護律師和他的委託人對於接受鑑定一事意見一致;另一方面,有時候辯護律師會先行聲明,他的委託人雖然會針對自己的生平和個人做出陳述,但不會針對刑事指控做出陳述。而有時辯護律師也會告訴我,他的委託人將會做出完整的陳述,一如亞辛.布魯克斯的情況。

一番長達幾小時(有時會多次進行)的對話中不受打擾的氣氛,能讓一個人反省自己的思考、感覺和行為方式,追溯自己人生的發展,了解他何以成為他今日處境中的自己。對我來說,這無疑是我這門職業中最引人入勝的一部分。在評估犯人或司法精神病院病患是否仍具有危險性時,有時我也得在相隔多年之後再次針對同一個人進行精神鑑定。這時候我就也會想知道他們是否覺得自己在前一次的鑑定報告裡獲得到正確的描述,不管他們對最終的評估結果是否「滿意」。

這對我來說就像一種品管。我也喜歡和坐牢多年的人交談,然後我會問自己:他們經過了什麼樣的發展?此一發展是否足以讓他們在重獲自由以後不再犯罪而好好生活?他們對於所犯罪行的觀點是否有了改變? 還需要證明他們有哪些風險和危險?

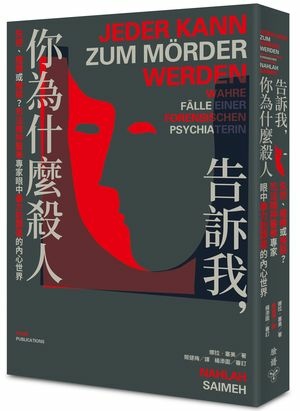

《告訴我,你為什麼殺人》失控、隨機或預謀?司法精神醫學專家眼中暴力犯罪者的內心世界(二版)

出版時間︰2022.11.01

作者︰娜拉‧塞美 (Nahlah Saimeh)

審定︰楊添圍

譯者︰姬健梅

定 價︰360元

平凡一如你我的每個人,都可能成為殺人凶手?

毒死久病妻子的深情丈夫、扼殺新生兒的未婚媽媽、陷入妄想幻覺的弒母暴徒……

司法精神鑑定醫師執業生涯中最真實的九則案例回顧,

探測罪犯與凡人、瘋狂與理智、異常與健全之間,最幽微模糊的距離

臺北市聯合醫院松德院區院長 楊添圍醫師─專文導讀

法操思想傳媒─推薦

「不,不,不!這不可能發生,不可以發生,沒有發生。就這樣,沒有什麼好說的。如果有什麼討厭的事,我最會的就是置之不理,然後那件事對我來說就真的不存在了。」

──坦妮雅‧葛羅特鮑姆,二十歲,實習售貨員,兩度殺死自己剛生下的嬰兒藏在家中櫥櫃裡。

「妳懂嗎?我突然就懂了!我明白了那件事其實已經進行了好幾年……我媽和我爸那幾年都在設法對我下毒。他們必須接受懲罰。」

──哈尤‧許尼特格,二十四歲,大學生,砍殺母親二十六刀致死,被逮捕時正準備刺死父親。

當兇殘變態的罪案發生時,如何判斷犯人是因精神疾病身不由己,或是清醒理智地執行犯罪計畫?

探討犯罪者的心理狀態與成長環境,是幫助我們更了解邪惡的成因,或是導致「你我都推了一把」的卸責?

本書作者娜拉‧塞美是司法精神醫學專家,為了協助法庭判斷犯罪行為人的責任能力,她與殺人搶匪、強暴犯、恐怖情人……等形形色色的犯罪者對談,深入他們的內心世界,探觸他們的生活史與作案動機,並以冷靜不偏頗的態度,帶領讀者瞭解她經手過的案例,思索那些原本平凡普通、甚至親和討喜的男女老少,在何種狀態下會採取血腥殘酷的暴力手段,一夕間毀滅掉自己與別人的人生?

旁觀者心想「受害者也有責任」的時候,思考模式其實跟暴力罪犯如出一轍?

所謂正常人與犯罪者之間,有多少令人不安的共同點?

推理小說、犯罪影集時常渲染變態殺手的喪心病狂、邪惡殘虐,報章媒體也喜歡將謀殺犯描繪成「禽獸」或是「怪物」,但是,在作者敘述的九個案例中,我們卻一再看到,許多惡行重大的暴力罪犯的性格、舉止、成長背景、生活方式和一般人基本上並無二致。這些人外表尋常,一如你我,為何他們會是犯下駭人罪案的凶手?是什麼樣的原因驅使這些人走上末路?

「我堅決反對把那些犯下嚴重罪行、深深傷害了他人的人視為泯滅人性的妖魔。我在做精神鑑定時,面對的從來不是怪物。事實上,作為人類,我們彼此間的共同點遠遠多過差異。而正因如此,正因為我們都是用同一種木材刻成的,只在細微的紋理上有所差別,我們必須認出那些犯下醜陋罪行的人也是人──從而在其中也認出我們自己。」──摘自本書後記

本書特色/銷售理由

●簡明易懂地闡釋刑事法律中責任能力的概念及其之於精神鑑定工作的重要性,並以實例解說精神疾患對能力程度判定的影響,釐清大眾對於精神障礙者犯罪的迷思。

●以現實社會常見的暴力犯罪案例,取代犯罪心理學科普書中常出現的離奇極端的連環凶殺題材,寫法冷靜、踏實而不浮誇,多了專業人士的審慎,少了獵奇報導的譁眾取寵。

●書中案例涉及照護殺人、恐怖情人等愈來愈受重視的社會問題,並探討這些現象與精神疾患、異常人格之間的交互作用,有助於關心社會現況的讀者從精神醫學角度了解時下議題。

●特邀致力於國內司法精神鑑定實務工作的審訂者楊添圍醫師撰寫導讀,幫助讀者更理解精神鑑定在刑案中的功能與角色。

作者簡介

娜拉‧塞美 (Dr. med. Nahlah Saimeh)

於一九六六年出生於德國的明斯特/威斯特法倫,醫學院畢業後完成精神醫學及心理治療的專科醫師訓練。她的專業領域是司法精神醫學,近十多年來任職於此一領域的主管階層,目前在一所高度戒護的司法精神病院擔任院長。身為司法精神鑑定醫師,她的職責是研判犯罪行為人是否具有刑事責任能力,並且針對其威脅性與再犯可能作出預測。她的鑑定對象以暴力犯罪者與性犯罪者為主。

審定簡介

楊添圍

1963年生,臺北艋舺人。高雄醫學院醫學系畢業後,在臺北市立療養院完成精神科住院醫師訓練,目前為臺北市立聯合醫院松德院區精神科主治醫師。2015年9月中開始兼任院區院長。

為了探索犯罪學與精神疾病相關性,2007年取得臺北大學犯罪學研究所碩士學位。除了一般精神疾病的診療工作之外,最主要熱中於司法精神鑑定的工作,以及司法精神醫學的教育訓練。偶爾亦在臉書上發表精神醫學、異常行為以及犯罪相關的網誌。

著有《以瘋狂之名:英美精神異常抗辯史》,並曾與周仁宇醫師合譯《人我之間:客體關係理論與實務》一書。

譯者簡介

姬健梅

台灣師範大學國文系畢,德國科隆大學德語文學碩士,輔仁大學翻譯研究所中英文組,從事翻譯多年,近期譯作包括卡夫卡三部長篇小說《審判》、《城堡》、《失蹤者》以及介紹委內瑞拉「系統教育」之《把音樂帶給全世界的孩子》。

目 錄

導讀:精神鑑定的他山之石

前言

黑暗的幻想──忠實可靠的丈夫突然殺死患有多發性硬化症的妻子,是照護壓力逼這對曾經恩愛幸福的夫妻走向絕路?

名錶愛好者──為了蒐集名錶,殺害行將就木的老人奪取財物,對自戀型人格者來說,也是很合理的?

保密至死──即將分娩的未婚媽媽為什麼持續否認懷孕的事實,不惜殺嬰也要假裝胎兒不曾存在?

在死後合為一體──僅僅一句話,就讓固執專一的中年男子成為以殺人和自殺挽回分居妻子的絕望凶手?

假如她死了,我會好過一點──為什麼離婚、保護令和親友支持系統都阻止不了恐怖情人實現終極的佔有慾?

他反正已經死了──入室行竊的流浪漢「隨手」勒殺了恰好在家的老人,是成長環境或是腦部神經結構讓他感受不到絲毫悔意?

我不知道我還想不想出去──他知道他毀了那三個女人的人生,而仍堅信自己對於衝動束手無策,他還值得享有回歸社會的機會嗎?

強暴程式──獨居女子堅稱死在她刀下的鄰居曾透過電腦程式對她進行性侵害,如此荒誕的殺人動機會在法庭上引發什麼風波?

懲罰是必要的──優秀的大學生性情丕變、殘忍地謀殺了親生母親,為什麼即使有求診於精神科的紀錄,仍不能防患這樁人倫悲劇於未然?

後記

留言列表

留言列表